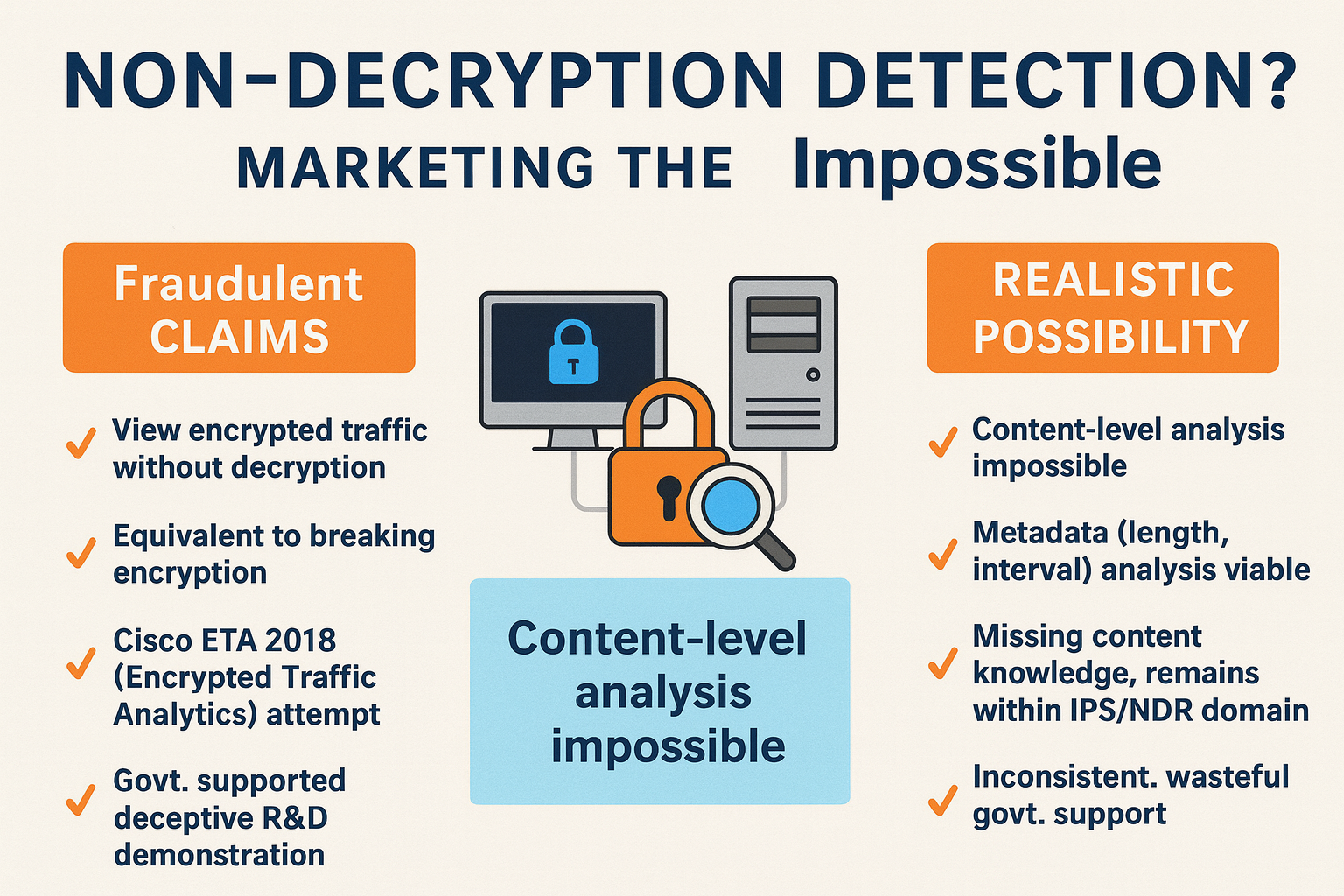

“非復号化検知(Non-Decryption Detection)?” — 不可能を包装したマーケティング

🔐 要旨:「復号せずに暗号化されたトラフィックの内容を検知する」という主張は、暗号を破ったという意味と実質的に同じであり、現在の公開暗号技術(AES/TLS)の安全性の前提と正面から衝突します。

実際に可能なのは、メタデータに基づく間接的な推測のみであり、この機能はすでにIPS/NDR製品が以前から提供しているカテゴリーです。

1) 何が問題か:「非復号化検知」の技術的矛盾

-

🧩 暗号の目的は、鍵がなければ内容が見られないようにすることです。

- もし誰かがネットワーク上で復号せずにトラフィックの内容を識別・検知できるとすれば、それは実質的にAESやTLSが破られたという主張に等しいです。

- そのようなことが実際に可能であれば、インターネット決済・オンラインバンキング・VPNはすべて信用できない状態になるはずです。私たちはそのような崩壊を目撃していません。

-

よって、「非復号化検知」という用語が内容分析(content inspection)の能力を示唆しているならば、それは虚偽・誇張にあたります。

実際にできることは、**メタデータ(パケット長・間隔、セッション継続時間、TLSハンドシェイクのフィンガープリント(JA3/JA3S)など)**を見て、正常/異常パターンを推測することだけです。

2) 既に存在するもの:メタデータに基づくNDR/IPS検知

-

NDR/IPS/NGFWは以前からメタデータに基づく異常行動検知をサポートしています。

- 例:異常な接続頻度、特定のJA3フィンガープリント、パケット長の分布/タイミングパターンなど。

-

この方式は暗号を解読しません。 内容は依然として不透明であり、間接的なシグナルのみでリスクをスコア化するに過ぎません。

-

限界:

- 誤検知・見逃しが発生しやすく、

- 回避が比較的容易であり、

- TLS 1.3、ECH(Encrypted ClientHello)、QUIC/HTTP/3の普及により観測可能なメタデータがさらに減少する傾向があります。

結論として、「メタデータに基づく検知」は補助的な手がかりであり、「非復号化状態で内容まで見る」という意味の非復号化検知とは本質的に異なります。

3) Cisco ETA:グローバルベンダーも諦めた道

💡 Ciscoは2018年に**ETA(Encrypted Traffic Analytics)**という機能を発表しました。

- アイデアは、TLSハンドシェイクやパケット長の分布といったメタデータのみで悪性通信を識別しようというものでした。

- しかし性能・誤検知問題、大規模トラフィック処理の限界により、最終的に独立製品化には失敗しました。

- 現在は一部の機器の補助機能レベルにとどまっています。

👉 グローバルのトップセキュリティベンダーですら解決できなかった技術的難題を、国内の中小企業が「世界で2番目に商用化」と主張するのは説得力に欠けます。

4) 事例分析:最近の紹介資料の主張と問題点

📄 該当の紹介資料は自らを**「AIベースの非復号化暗号脅威検知ソリューション(ETDR)」**と称し、以下のように主張しています:

- 「世界で2番目の製品化(Cisco以外に商用製品は存在しない)」

- 「検知率97%以上(KISA性能評価)」

- 「3年間の政府R&D実証(2022〜2024年)」

- デモ/導入実績:N社、S社、K社など

⚠️ 問題は、「非復号化」という表現が読者に暗号化されたトラフィックの内容まで見えるという誤解を生むことです。これは事実上不可能な主張であり、「検知率97%」という未検証の数値もマーケティング目的の指標である可能性が高いです。

🤖 AIに関する誤解

- GPT、Gemini、Claudeなどの最新AIモデルでも、AES/TLSのような現代の暗号を破ることや非復号化検知を行うことはできません。

- もしそれが可能であれば、すでにインターネット決済、バンキング、VPNはすべて崩壊しているはずです。

- AIができるのはログやパターン分析や異常兆候の探索のみであり、暗号化自体を無効にするものではありません。

🔓 PassGAN事例との比較

- 一部ではPassGANがパスワードハッシュを解読したと誤って表現されましたが、実際にはブルートフォース(総当たり)をAIが高速に模倣しただけに過ぎませんでした。

- 同様に、「非復号化検知」もまた暗号を破ったかのように誇張された表現であり、実際にはメタデータベースの推定以上の機能ではありません。

👉 よって、「AIベースの非復号化検知」という文言は、AIが暗号を破れるという錯覚を与える虚偽・誇張マーケティングとみなすべきです。

5) 比喩で理解する

-

📖 表紙だけ見て本の内容を当てること

メタデータベースの検知とは、本の表紙・厚さ・ページ数だけを見てあらすじを当てようとする試みに等しいです。

類似性を見出せることもありますが、内容を読んだこととは全く異なります。 -

⚙️ 永久機関(Perpetual Motion)マーケティング

「復号せずに内容を検知する」というのは、物理学で永久機関を発明したと主張するようなものです。

原理自体が矛盾しているため、実現可能性はありません。 -

🧪 常温超伝導体騒動に例えると

最近、私たちの社会は「常温超伝導体の発見」というニュースで騒がれましたが、検証の結果、科学的根拠が不足していることが分かりました。

今回の事例も同様に、科学的に不可能に近い領域を成果として包装しているのです。 -

🔮 量子コンピュータとの比較

量子コンピュータが30年後に商用化されるかもしれない未知の領域であるように、「非復号化検知」もまた、10年後あるいはもっと先の未来に可能になるかもしれない研究テーマです。

今すでに商用化されたかのように主張するのは、完全な欺瞞です。

6) 政府支援に対する疑問

💸 より深刻な問題は、このような実証事業に 税金が投入 されたという点です。

- 科技部・KISAが支援したということは、まるで 政府が「暗号化が崩壊するかもしれない」という前提 を認めたかのように見える可能性があります。

- これは技術的現実を歪め、国民の税金を 荒唐無稽なマーケティング実験 に浪費する結果となります。

- 🙄 政府の支援の姿勢は 軽蔑すべきほど 無責任です。

🧪 もしこの主張が事実なら?

- このような技術は単に商用化のためのパンフレットに登場するのではなく、SCI(E)級の論文 を超えて Science, Nature のような最高権威のジャーナルに掲載されるべきです。

- グローバルレベルで暗号化体系に革新をもたらしたなら、必ず 国際特許 で保護されるべきです。

- さらに進めば、これは現代暗号学の根幹を揺るがす発見であり、ノーベル賞受賞に値します。

❓ しかし実際にそのような記録はありません。少なくとも今のところ見つかっていません。

- 国際学会にも、特許データベースにも、主要カンファレンスにも、この技術を認める証拠は全く見当たりません。

- それならば、政府はどのような根拠で血税を投資したのでしょうか?

👥 責任所在の確認が必要

- 投資を主導した 政府関係者、

- これを事業化した 担当者、

- 審査過程に関与した 専門家パネル の意見と検証根拠が必ず確認されるべきです。

- 単に「AIベースの革新技術」という包装に騙されたのなら、それは 制度的失敗 であり、国民の税金に対する 背任レベルの浪費 と言えます。

7) 購入者・投資家のための ファクトチェック チェックリスト

👉 表現をそのまま信じず、必ず次の質問に対する 証拠 を要求しましょう:

-

何を見ているのか?

→ メタデータのみか、それとも実際の内容までかという主張か? -

最新プロトコルとの互換性

→ TLS 1.3、ECH、QUIC/HTTP/3 環境でも動作するのか? -

検出率の数値検証

→ 正検出率 / 誤検出率 / ROC曲線 など 検証プロトコル は何か? -

第三者による検証

→ 顧客PoC、レッドチーム、認証試験など 外部検証結果 は存在するか? -

回避可能性

→ パディング・ジッター・JA3偽装・ドメインフロンティング のような単純な回避手法にも耐えられるか? -

性能 / 遅延 / スケーリング

→ 10/40/100Gbps環境での 実測データ はどのようなものか? -

AIモデルの管理

→ どのようなAIベースの検出モデル(機械学習 / ディープラーニング)を使用しているのか明確に公開し、

→ 定期的な再学習・検証プロセス によりモデルドリフト(トラフィックパターンの変化)に対応できるのか? -

論文・特許の記録

→ 国際学会(SCI、Science、Natureなど)にこの技術が掲載された記録があるか?なければその理由は?

→ グローバル特許データベースにこの技術が掲載された記録があるか?なければその理由は?

8) 結論

✅ 「非復号化検出」が暗号化されたトラフィックの 内容分析 を示唆するものであれば、それは技術的に 不可能で虚偽・誇張された表現 です。

現代の暗号体系(AES/TLS)はAIモデル(GPT、Geminiなど)でさえ突破できず、実際に可能なことは既にIPS/NDRが提供している メタデータベースの推定 に過ぎません。

- CiscoさえもETAの試みで失敗しており、PassGANの事例のように「暗号を破った」という誇張は常に 誤解と欺瞞 を招きます。

- もしこのような主張が事実であれば、SCI(E)論文 → Science/Nature掲載 → 国際特許登録 → ノーベル賞 に至るはずですが、少なくとも今のところそのような記録は全く確認されていません。

📌 したがって:

- 購入者・投資家 は必ず 論文・特許・外部検証 を含む 証拠中心の検討 を要求すべきです。

- 政府および公共機関 はこのような虚構の前提に基づき税金を支援する誤りを 繰り返すべきではなく、投資主導者・事業化担当者・審査専門家の 責任と検証根拠 を透明に公開すべきです。

🩸 私たちは「指先から採取したわずかな血液で200種類以上の病気を診断できる」と主張したテラノスの エリザベス・ホームズ 事件から教訓を得るべきです。

- 当時、彼女は 技術なしにマーケティング用語 のみで投資家と顧客を欺き、結果的に大規模な詐欺事件として明らかになりました。

- もちろん、今後技術の進歩は新たな可能性を開くでしょうが、現在存在しない技術を事実のように包装すること は革新ではなく 詐欺 です。

👉 結論として、「非復号化検出」はまだ存在しない未来技術を誇張されたマーケティング言語で包装したもの に過ぎません。

これを商用化された革新のように主張する行為は、国民と市場の両方を欺く危険なプロパガンダに過ぎません。

📖 Cisco ETA

🤖 PassGANはAI分析ではない

📖 IDS/IPS/NDRの限界を理解する

- NDRの限界:解決不可能なミッション

- IDS/IPSは本当にコアセキュリティか?

- 中小・中堅企業、さらには大企業でもNIPS/NDR、本当に必要?

- IPSとNDRの違いと限界

- WAF vs IPS vs UTM:Web攻撃に最適な防御ソリューションを選ぶ

- IPSの進化とセキュリティ環境の変化

- 侵入防止システム(IPS)を理解する